日本オラクル執行役員 櫻井 ステファン氏

臨床開発のPDCAサイクル実現

左から團野氏、櫻井氏

“2010年問題”を発端に、臨床開発の生産性がより重視されるようになった。「グローバル化」「外部委託の加速」「GCP省令の改正」「治験費用の透明化」などを背景として、経営の視点で複雑化する臨床試験をコントロールすることが求められているものの、限られた予算・期間内に治験を進め、確実な製品上市に導くのは簡単ではない。こうした中、今求められているのが、臨床開発の計画立案からプロジェクト管理、評価、処置改善とPDCAサイクルを繰り返すことで得られる、投資効果の最大化である。オラクルが提供するCTMS(Clinical Trial Management Solution)製品、「Oracle Health Sciences Clear Trial」(以下、ClearTrial)と「Siebel Clinical Trial Management System」(以下、Siebel)は、まさにこの取り組みを支援するものだ。執行役員ヘルスサイエンス・グローバルビジネスユニットゼネラルマネージャーの櫻井ステファン氏に、CTMSを提供する背景やサービスの特徴、eクリニカルの事業戦略について聞いた。

グローバル化と外部委託‐複雑化する臨床開発

日系大手製薬企業が収益の大半を海外から得ているように、グローバル化が今までになく進展しています。日米欧だけでなく、中国やインド、東欧などで国際共同治験を行い、世界同時開発・承認申請を目指すようになってきました。その一方で、開発期間の短縮やコスト削減が重要な課題になり、医薬品開発に効率化が求められてきています。

グローバル化によって、アウトソーシングが加速し、CROや大学・研究機関のAROとの協業ビジネスモデルも生まれてきています。海外では、グローバルCROと製薬企業が包括的な戦略的提携を行う例が相次いでいます。国内では、昨年末のGCP改正により、治験の依頼や管理業務などでCROへの業務委託が、「一部」から「一部もしくは全部」となりました。今後、これを追い風にますますCROへの業務委託が増えてくるでしょう。

ただ、アウトソースの流れが多様化・複雑化したことで、従来に比べ質の管理が難しくなります。CROに委託した開発プロジェクトについて、各地域のCROにサブコントラクトのような形で委託されるというケースも考えられます。アウトソースで1次委託先、2次委託先、というようになれば、一つのツールで様々な利害関係者が情報共有できる仕組みがなければなりません。グローバル化とアウトソーシングが拡大すれば、本来知らなければならない情報が隠れてしまうリスクも高くなり、結果的に治験計画時に立てた予算と支出に差異が出る可能性があります。

予算と支出の乖離幅‐「11%以上」が約4割

とりわけ、研究開発費の大半を占める治験費用は、製薬企業の中でも長い間“聖域”とされてきた領域でした。トップとボトムだけが表面に出て、どの業務にどれだけ使われているかが見えてこない。予算と支出に一定の差異があったとしても、許容されるケースも多かったのではないでしょうか。製薬企業を対象に行った調査「Industry Survey: Clinical Study Budgeting Practices and Metrics(2011年5月実施)」では、「臨床試験の予算と実施費用の乖離幅」について「5%以下」は12%、「6~10%」が43%だった一方、「16~20%」が15%、「11~15%」が25%、「20%以上」が5%という回答結果が得られました。仮にある製品の試験実施費用が100億円としたら、10億~20億円程度の余剰コストを生んでいるわけです。

ただ、予算の差異に対する許容度はここ数年で低くなっています。計画された予算と実際のコストの差異について、「10%未満になるべき」と回答したのが、08年では約4割にすぎませんでしたが、わずか2年後の10年時点では約7割までに増加しました。もはや、治験費用は聖域ではなく、経営で管理するべき中核業務領域になりつつあることを示すデータといえます。

さらに試験予算立案のためのツールとして、全体の約6割が表計算ソフトを使用していたことも分かりました。表計算ソフトで全体の費用を把握できたとしても、例えば「特定業務にかかる人員、コスト、時間、進捗度」などを適正に予測し、正確に管理するのは難しいものです。また、表計算ソフトを使用した予算の管理は属人的になりがちで、組織のナレッジとして共有・再利用しづらい点も見逃せません。

運用計画を立案したとしても、プロジェクト開始後に集計した実測値を追跡できなければ、絵に描いた餅になってしまいます。さらに発生したコストを正確でタイムリーに把握することが求められます。

12年後半の制度改正では、必須文書類の作成・交付・管理業務の簡素化が認められました。統一書式文書の利用や文書の電磁的な交換も推奨しているなど規制緩和が進みました。その一方で、文書を中心とした直線的な管理体系から、並行・分岐しての業務進行が可能になるため、各タスクの進捗を確認するツールが必要となります。オラクルはITソリューションを通じて、課題を解決したいと考えています。

Siebel、ClearTrial‐意思決定の重要なツールに

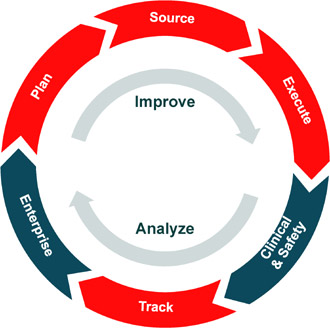

ヘルスサイエンス・グローバルビジネスユニットの團野眞紀氏が、オラクルのCTMSによる臨床開発のPDCAサイクルを説明する。

◇ ◇

オラクルが今回ご紹介するのは、予算計画からプロジェクト管理に活用できるITツール「CTMS」です。昨年買収して獲得した「ClearTrial」と、顧客管理で培った技術を基礎に開発されたCRMアプリケーションの「Siebel」の2製品を軸に、様々なオラクル製品と連動しながら、臨床試験のコスト削減と期間短縮の両立を図っていきます。

「ClearTrial」や「Siebel」をはじめとするオラクルのアプリケーションはグローバル大手製薬企業のトップ20社、グローバル大手医薬品・医療機器メーカーのトップ10社、CROのトップ10社、AROや研究機関などで導入が進んでいます。従来のCTMSは、必須文書などを管理するツールとして使われ、規制対応を目的とした「守り」の医薬品開発プロジェクト管理という意味合いが強かったのですが、オラクルでは「攻め」の管理製品として訴求しています。

PDCAサイクル

製薬企業の研究開発戦略をめぐっては、他社への導出入を活用した開発パイプラインの強化とリスク軽減を目的に、治験のポートフォリオを組み替える傾向にあります。柔軟な計画変更に対応し、意志決定に直結する「PDCAサイクル」を実現しました(表)

臨床試験の予算計画策定段階である「Plan」「Source」では、「ClearTrial」がパフォーマンスを発揮する領域。ABC(活動基準原価計算)法に基づき、治験計画を立てて、試験期間から定量的に人的資源がどの程度必要であるかを検討します。社内コストやCROへの外部委託費用のほか、CRAやデータマネジメント、EDCなど業務単位に応じた数量まで、トータル予算ありきの大域的な予算ではなく積み上げ式で細かく予測し、短時間で予算化します。

プロジェクトの実行段階である「Execute」では、「Siebel」がプロジェクトの進捗を管理します。次の段階であるオラクルのEDC製品「InForm GTM」や安全性情報管理製品「Oracle Argus Safety」などと連動し、最新のデータを多角的に集計しながら、治験責任医師やCRO、営業、マーケティングなどステークホルダーの情報共有を円滑化します。

「Track」は、チェックを行う領域です。「ClearTrial」によって費用の発生状況をモニターし、必要があれば計画の見直しから新たなベースライン策定までをサポートしていきます。研究開発の消化状況を見て、計画方針の見直しや新たな戦略を策定する必要に迫られたときに助け舟となるソリューションです。

最後の「Enterprise」は上位のレイヤーとして、プロトコルや品目単位ではなく、フランチャイズ分野や臨床開発全体で財務管理を行うものです。選択と集中を図るために開発品目を再度検討して意思決定を行い、改善事項があれば次のアクションにつなげていく。そこにオラクルの基幹業務アプリケーションやアナリティクス製品も組み合わせ、治験計画を迅速に精度良く実施し、PDCAサイクルを円滑に回していくのです。

これらは、自社にシステム環境がなくてもサービスを利用可能なSaaS型のクラウドで提供しています。開発パイプラインが充実し、CROに外部委託して治験を進める、あるいは、プロジェクトが手薄な時期に自社リソースだけで対応できる、どちらのお客様に対しても、それぞれの環境に応じて柔軟に使えるサービスにしました。

日本CRO協会に入会‐eクリニカルを推進

オラクルでは、専門性の高いソリューションを持つ他社の買収や、自社で研究開発を進めることで品揃えを強化してきました。これまでは製品を個別に提供するプロバイダーでしたが、最近になって「Oracle Argus Safety」や「InForm GTM」を組み合わせたソリューションや、総合的なデータ運用を提供できるようになり、サービスを発展させています。ようやくオラクルが目指す“エンド・トゥ・エンド”サービスの方向性に近づいてきているのではないでしょうか。

日本CRO協会に賛助法人として入会しました。オラクルは、ITベンダーとして、日本のCROに対する支援にも力を入れていきたいと考えています。オラクルがCRO業務をスタートさせるのではなく、日本CRO協会の会員社に対して、ITを使ったCROのビジネスモデルを一緒に構築できればと思っています。

将来的には、製薬企業向けのライフサイエンスと医療機関向けのヘルスケアをつなぐサービスも視野に入れています。オラクルが欧米で展開しているソリューション「ヘルスサイエンスネットワーク」では、治験依頼者側の製薬企業と実施側の医療機関のマッチングを行っています。治験のプロトコルデザインに、現実的な患者背景や組み入れ条件、症例数目標を反映させることができます。いわば、医療機関と製薬企業のB to Bビジネスの実現です。

拡大が見込まれる地域医療の先に、地域主導で治験が活性化していく将来像は十分に考えられるでしょう。個人情報の保護など越えなければならないハードルはありますが、こうした領域でもお役に立ちたいと思います。

◇ ◇

Oracle Direct:0120・155・096

月~金 9:00~12:00/13:00~18:00(祝日、年末年始休業日を除く)

日本オラクル株式会社

http://www.oracle.com/jp/index.html